农村的问题,毋庸置疑,重要的很,方面也太多。近代以来,从晏阳初、梁漱溟、张謇、卢作孚等人的农村改良社会实验,到杜润生和中央一号文件,以及农业社会主义改造、农业社建设和后来的家庭联产责任承包制等农村社会形态的重大变化,可以看到很明显的轨迹:知识分子一般认为是农村的智弱导致了落后,政权认为穷是第一要解决的问题。到底哪个轨迹才是解决农村问题的正确思路呢?

不能否认,穷,不是所有问题的根源,但至少是部分问题的根源。从穷而来的,是生活方式和行为方式,到更深远的文化认知体系的固步自封和落后。一个农村家庭的温饱是靠土地实现的,但富裕是靠土地之外的收入实现的。经济改革开放以来,乡镇企业的崛起和小商品的流通,使得中国东部和南部的农村迅速发展。但不是所有的农村都能有这样的发展机遇,大部分农民选择外出打工获取土地之外的收入。他们期待这样的方式“脱贫”以及“变富”。在农民工潮的早期,有一定的农村人口通过外出就业实现非农化和收入的提升,但当农民工潮大规模形成以后,很少有农民通过打工的方式实现经济的富裕。

为什么人数规模巨大的农民工没有创造出对等的价值?一般情况下,农民工的价值是通过直接的体力活动或简单的技术劳作实现的,是处在所有产业末梢的。农民工群体以小学、初中文化为主,自身的权利意识也不完全。所处的社会分工位置和群体的知识水平,使得庞大的农民群体丧失对现时代信息的基本处理和思考。比如一个农民工可能在其打工的生涯去过很多的地方,北京的工地和深圳的工地都有他的身影,但他几乎没有形成对这两个城市的看法。他无需思考北京和深圳的变化对中国的意义,无需将自己置于其中思考这些城市发展对个体的影响。在他看来,北京和深圳只是一个概念,一个揽活和做工的概念,除此之外和他发生不了什么联系。只有他的家,西北大山之中的某一个山洼,才是他具有话语的地方,才是他能够自如地表达自己的地方。

思考是以抽象思维为基础的,抽象思维是需要教育启发的,反映出的本质是这一庞大群体的教育缺失。如今智能手机普及了,但对于智能手机带来的智能化生活的理解,对于农村地区的人来说,是空白的。他们只不过是被裹挟着使用了起来,这是时代的伟大。但时代也是冷漠的。一个有一定知识的人能够从这背后,看到一个向前的时代以及它的发展轨迹,更重要的是,还可以思考人在这个过程中的位置。但大多数农民在成长的过程中被环境限制,没有基本的抽象思维能力,丧失了对信息的接受和评判。传统的乡土社会是一个生于斯、长于斯的社会,是一个封闭的社会,一个人用很少的经验就能够获得生存的能力。现代生活和城市社会,新鲜事物的发生是高频的,是需要不断突破既有认知的。这要求对信息有很高的处理能力,并且辨别信息的真伪。在农村社会,因为存在一个道德话语空间,不需要人们对信息作出直接的判断,信息会先于个人在道德空间被评判,个人是信息的直接食用者,不需要对信息有过多的反刍。这就越来越导致农村环境下对思考的限制和人对思考的不追求,从而也导致了他们和时代发展之间越来越大的鸿沟。时代不可能停下来等待他们,唯有他们自己改变去适应时代。

农村的经济短时间仍然难以发生质的改变,那出路在哪里?

需以教育作为直接的突破口。

教育是文化传播与普及的最直接方式,只有当文化以教育的方式在乡村经验社会进行传播时,有封闭倾向的道德评价空间才会转向开放,从而纳入不同的话语体系,通过道德空间的合理改造提升村民的价值性,辅助以生活方式改变带来的行为方式的逐步改变,用两代人的更替完成农村社会文化结构的改变。

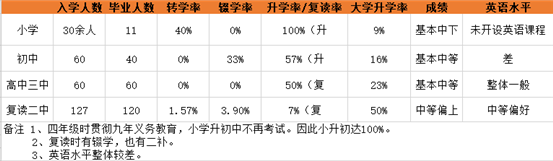

那农村的教育现状是什么样的呢,我对我小学至高中的同学做了一个简单统计:

可以很明显看到,能够最终接受高等教育的人占比仍然是很小的。农村的经济本来处于严重弱势,经济上负担不起教育的成本。相比于城市的孩子,不光在经济上处于劣势,在教育质量上也得不到有效保证。农民工大潮形成的大量“留守儿童”,更加剧了教育的难度。虽然有一部分农村人口通过各种方法实现了经济的富裕,但由于这些人口文化程度不高,经济话语权的获得造成对原有文化的结构性破坏,引发农村社会结构的不稳定和各种不良社会问题。对于农村的文化现状和农村地区的教育需要外来的力量去搅动。用“鲶鱼效用”去激起当地文化行为方式的改变,进而去塑造新生的行为方式。

目前的农村教育现状是严峻的。不同区域之间、城乡之间的教育差距是很大的。在近年来,国家加大了对农村地区的基础教育设施建设的投入,但农村地区的教育水平和教育质量仍然得不到有效提升。教育是一件严肃的事情,孩子们的前途也是很严肃的,所以,这个问题需要在社会更大的范围内得到解决。美丽中国的支教项目,致力于农村地区的基础教育改善,通过“两年轮换制”的输血式模式,为农村地区的孩子提供相对稳定的教育,并通过一系列对支教项目老师的支持来保证教育质量。这种可复制、操作性好、灵活性强的支教模式,在现阶段的农村教育领域有很大的发挥空间,能够有很大的作为。

但是去支教,支持教育,是作为制度化教育直接补充的,体现的还是制式教育。要怎么做,本身就带有制式教育的使命,该上的课一节不能落的得上好。支教老师从自身的优势出发,从让课堂变得有趣开始,改变孩子们对学习的态度,激发他们能够主动的适应学习,去学会主动表达自己,当然一定程度上要体现在成绩的变化中。但课堂之外有很多时间和很大空间,大有可为。比如给孩子们带去高质量的音乐课和美术课,改变农村基础教育中对音乐和美术的不重视,让孩子们在良好的音乐教育和美术教育中感知知识的丰富、获得美的教育。知识不光是语文数学,知识的涵盖面极其广泛,在农村,由于认识水平的限制、师资力量的不完备,基础教育中不会关注这类课程。但这些课程是最容易实现改变的。再比如带领孩子们去完成对家乡的考察,从地理位置到风土人情,从生产方式到经济水平,让孩子们合理认知自己家乡,获得除了感官性认知之外的抽象性认知,把课堂从填鸭式的知识灌输转变为有趣的学习探索。利用孩子们的认知特点合理引导他们,帮助他们树立较为科学的学习态度和方法。从而辅助于他们的成长。

对于农村和她的儿女们来讲,由于成年人已经适应了他们的生活方式,以及各类现实性因素和不可逆因素的存在,改变可能是很困难的。从孩子们开始,为他们提供优质教育,让他们获得良好文化知识,提高认知水平,获得更高思维力,在既得制式教育体制下获得自我发展,不济也要从小改变思维方法,不被传统固化,相信可能,学会主动做出改变。避免走其父辈们走过的路,即使以后做一个卡车司机,也是一个有文化、能够主动思考的卡车司机,而不只是一个会开车的人。

最后,用一句我的基友经常说的话“人总是把自己看到的就认为是全部”来结尾,由此看来说的这些只是我的浅薄之见。

备注:文中提及的农村均为中国北方农村,样本不具有普遍性。我国疆域辽阔,人情各异,跨度较大的地区之间可能存在明显差异。