刘晓慧,美丽中国2014-2016届项目老师,毕业于南开大学

2015年,在北京木木美术馆的一场慈善拍卖晚宴上,一幅画册作品引起了现场嘉宾的热烈关注,拍出了六万元的高价。

图画的作者是一个小学生。

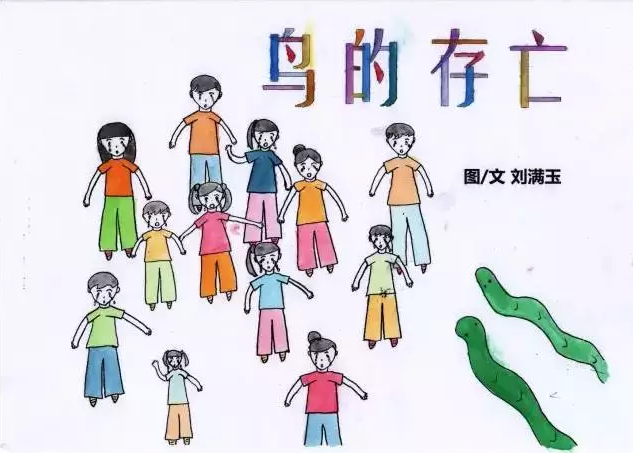

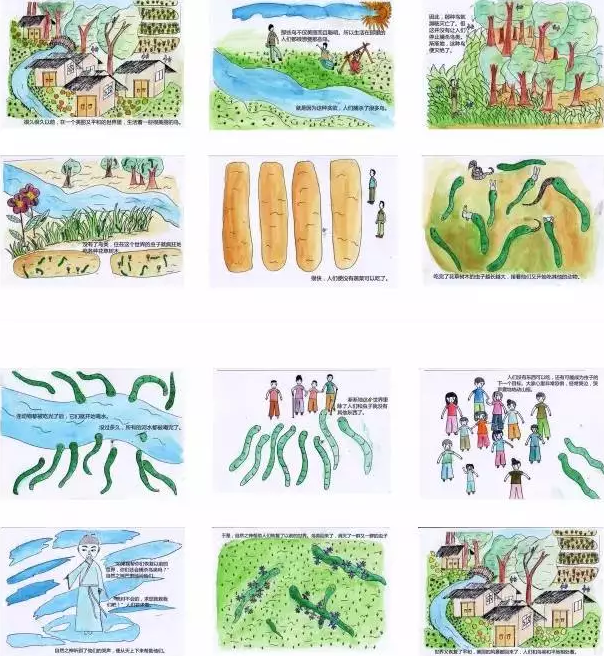

广东省潮州市浮滨镇夏校小学的刘满玉小朋友从未想到过,自己的手绘作品《鸟的存亡》能够走出家乡,来到北京,还得到了众多艺术家的好评。这一切得益于她的美术老师,在夏校小学支教的刘晓慧的支持。

支教两年来,刘晓慧做了很多关于阅读和美术相关的活动,她认为农村的孩子也能在艺术上展现天分,只是缺少优质的教育资源。她希望自己能让孩子们享受文学和艺术带来的快乐,也在创作中提升他们的综合素质和各方面的能力。

刘满玉手绘作品

出生在安徽的一个小村庄,刘晓慧自己切身体会过教育资源的不均衡。

五岁以前,她都一直在家自由自在地玩耍。到了小学二年级,她所就读的破落的村小和旁边的小学合并,成为新的希望小学,有了捐赠的图书室,这里成为她的心灵家园。

小学将要毕业那一年,学校里有几个大学生前来支教,办起了夏令营,从他们口中,刘晓慧第一次知道了大学的存在,幼小的她看见了一个新的世界,她想:“我也要去大学学习!”

一年后,刘晓慧进入山里的初中。这里的教学楼、宿舍都是瓦房,20个人挤在一个大通铺上。学校里唯一的水源是水井,每个星期,她要自己带米带饭去食堂蒸,这些饭菜往往吃两三顿就会馊掉。那时候的刘晓慧年纪尚小,在粗茶淡饭的日子里并不觉得多么的苦。她自得其乐地学习着,初中毕业后,她进入县里最好的高中。在她所成长的地方,即使是最好的高中,每个班也只有寥寥几人考上重点大学,为了获得这个社会流动的机会,所有学生的高中生涯几乎除了学习再无其他。

经历了奋力拼搏的高中生活后,刘晓慧考上了南开大学。她第一次坐火车来到遥远的北方,初次尝试城市的生活。在这里,她发现城市和农村学生的生活有很多的不同——城里的孩子们的生活总是多姿多彩的,他们没有山里孩子那样强的竞争压力,这样的认识让刘晓慧开始反思教育资源分配的不均衡问题。

2014年,刘晓慧从南开大学商学院毕业。这一年,中国毕业生人数达到727万,进入“就业不难,找好工作”难的时期,大量毕业生涌入一线城市。在人流滚滚的时代背景之下,刘晓慧转过身去,走向乡村。

刘晓慧在美丽中国

最初提起支教,父母都不知道是什么。刘晓慧和父母解释以后,农民出身的他们同意了。父亲每次打电话来,总是会问起当地的情况,并叮嘱她“做什么事情都要坚持下去,要好好教孩子”。

刘晓慧说:“因为自己也是农村孩子,我自己很清楚,农村孩子想要考上大学有多么不容易,他们能够接触的教育资源到底有多么缺少。”她从这片土地上来,仍以学识和深情回报生育她的乡村之土。

刘晓慧任教的学校是广东省潮州市饶平县浮滨镇夏校小学。夏校小学校舍的墙体是乳白色,建筑的前面立着笔直的红旗,天气晴朗时站在三层的教室下往上看,能够看到满目的蓝天和白云。

在这片天空下,刘晓慧开始了她的支教生活,教授五年级语文和二、三、六年级美术,同时担任五年级班主任。

学校里唯一一栋教学楼

刘晓慧刚到夏校小学这一年,大部分学生的知识基础都非常薄弱。

这所学校位于山中,交通闭塞,村中人大多以种茶为生。学校规模很小,最大的班级有二十多人,最小的班级只有四人。孩子们普遍阅读量极少。因为语文基础差,认识的字有限,学生很难对书籍产生兴趣,不少五年级学生甚至不能读出完整的句子和段落,有的学生看书需要用手逐字指读。

小宇是这些孩子之一。可能是听普通话有些问题,理解也比较慢,在课堂上,他几乎不知道老师在讲什么。作为一个五年级的学生,他不会汉语拼音,认识的字很少,甚至“你,我,她”都可能混淆不清。

为了提高孩子们的识字和阅读能力,在课本的知识以外,刘晓慧开始给学生讲故事,这时候她发现,这些识字能力有限的孩子也喜欢阅读。

她给二年级的孩子们看《三个强盗》,他们在画出了彩色的强盗,说:“我给他涂成彩色的,因为他是好的强盗”。她给四年级的孩子们讲过《失落的一角》,他们自己创造出了“小可怜历险记”。她给五年级的孩子们看《最想做的事》,一个平时基本和别人无法交流的孩子,主动指着书大声地说:“黑……脸……脚……”书上的图画十分吸引她。

孩子们在听绘本故事

为了让孩子有更多的机会接触书籍,刘晓慧和同校的老师们决定在学校建起图书室。他们亲自设计和布置了图书室,根据学生的不同情况设立了低年级阅读区和中高年级阅读区,并为其配备不同高矮的桌椅,让学生能有一个更加舒服的阅读环境。同时,图书室里全部铺上了泡沫爬行垫,桌椅也都选择可以折叠的样式,小小的图书室能随时变成一个阅读活动室。

刘晓慧在全校征集书屋的名字,最后将图书室定名为“故事小屋”。

低年级阅读区

高年级阅读区

孩子们在读立体书

故事小屋开放以来,她给孩子们办上了许多阅读课、主题阅览会、相关阅读指导课和阅读分享会。到了周二和周四,她和孩子们还有兴趣小组的活动,老师用投影仪放映主题影片,开展主题讲座,这时候,孩子们围在刘晓慧周围,教室里总是满满的。

半年后,在学校里,那些曾经无法连字成章的孩子经常和她聊起书里的有趣角色,他们喜欢勇敢的弗洛格,聪明的艾玛,好伙伴古纳什小兔……。刘晓慧想:“为什么我们不在美术课上来画一画她们喜欢的角色呢?”于是,她开始在美术课上引导孩子们画出他们喜欢的角色,这是新的美育实验,刘满玉的画本即是这一股活水滋养出的成果。

这座大山里,有很多如刘满玉一样的小孩,他们的笔下怒放着想象力的花朵。为了让更多的人看到他们的才华,刘晓慧让图画去异乡“漂流”。在“画说”活动中,孩子们的画到厦门、合肥、郑州、桂林等地展出。2015年夏天,她还带着学生到厦门大学游学,与厦门大学生一起在芙蓉隧道完成了一幅涂鸦作品。

刘满玉在厦门大学隧道涂鸦

六月,南方迎来了雨季,细雨纷纷时正是离别的时候。这是一个毕业季,不同的是,这个毕业季将见证她完成两年的教学,从教师岗位上离开——作为一名老师毕业。刘晓慧站在讲台上头,偶尔晴朗的时候有阳光流淌进教室,这样的阳光和她两年前来到这个山村的时候一样。她想起了两年间的自己和讲台下的学生。

孩子们正在成长的阶段,他们曾经在课堂上长久地沉默,现在,他们可以自信地在全班面前展示自己,在全校面前讲故事、演话剧、朗诵诗歌。

从前不认识汉语拼音、阅读困难的小宇也慢慢开朗起来。虽然基础很差,理解能力比较弱,但是刘晓慧慢慢地教他读书,之后他会私下不断练习,等到学期末的时候,他已经进步非常多,不仅自己会读很多课文,甚至还能背下一些课文了,成绩也从以前只能考十几分,进步到了四五十分。感恩节那天,小宇偷偷地递给刘晓慧一个手折的爱心。

拆开后,里面有一句话:“老师,谢谢你教我读书,我会加油。”

圣诞节那天,她清晨起床,在门缝下面发现了一张贺卡,然后收到了很多学生亲手做的礼物。在信里,他们对刘晓慧说,感谢她的到来,自从她来到这里,他们有很多的变化。

夏校小学有一群住校生,他们打小离开家庭,住在学校,每周回一次家。太小离家,缺乏父母关怀,孩子们在基本生活技能和习惯上有所缺乏。以往放学后,他们总是无所事事,在旗杆下发呆,校园里空空荡荡,大山深处是寂寥的背影。

刘晓慧与学生

刘晓慧到了学校,看到这些寂寥的身影,开始张罗着给孩子们办住宿生兴趣小组。下了课以后,他们下棋、看书、看电影、进行体育锻炼。晚上临睡前,她每天都在图书室给孩子们讲一个睡前故事。故事越来越丰富,孩子们在听完故事后总舍不得离开,要在图书室里打几个滚、翻几个跟头,甚至要跳个兔子舞才去睡觉。睡觉前,孩子们会挨个和她说“晚安”。

两年的支教岁月将近尾声,山风月影几千年如一日匆匆而来,匆匆而去。倒数着离开日期的时光里,刘晓慧想起这些日日夜夜。她知道,未来许多年,每一天深夜临睡前,她在心里面仍然会对这些孩子道一声:“晚安。”在不知何处的办公桌前,也在南国岁岁年年的月色里。

这月色和她儿时在故乡里看见的一样。因为她在这里数着星星过的700来个夜晚,未来的夜空下,或许将有更多个“刘晓慧”走出大山,又回到故土,伴着一代又一代人说“晚安”。