(侯童娃老师与可爱的小公主)

Ⅰ. 两年支教,遇见大山

“你喊我一声弟,我叫你一声哥,再见时,我是你最棒的礼物。”

“哥,三年后,记得送我去北大上学。”

(“老哥,你衣服破了我可以帮你缝!”)

两年前,我遇到了这群把我当作大哥哥的孩儿,习惯了“老师”这个称呼,也在无数个“哥哥”的喊声中,真真切切地感受到了一种可以激发我不断前行的力量。

“我要努力练习厨艺,希望你下次回来,我的烧烤能更好吃一些。”

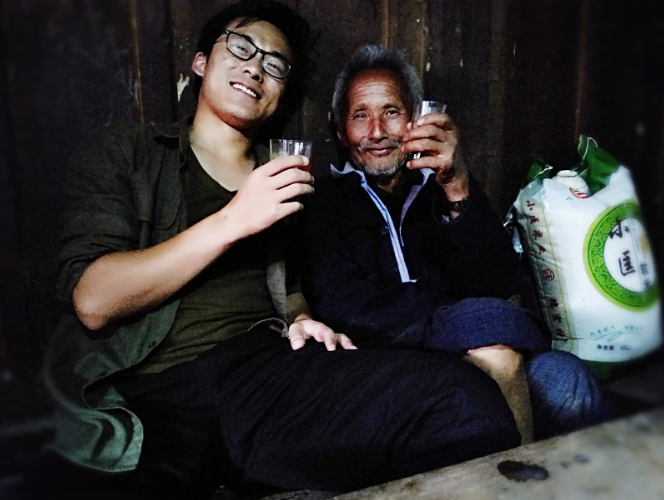

过去的两年,遇到了可爱负责的当地老师和善良淳朴的村民,他们会赤裸裸地说一句:“我们是一家人”,不带半点虚假。

大山,在四周;

田野,在眼前;

性情,在点滴;

孩儿,在心头。

过去的两年里,安安静静地享受着自然之妙,人情之暖......美到有点醉,暖到就想如此简简单单地走完这一生的光阴。

Ⅱ. 跳出来,重新定义自己

三个月前的一个偶然,我来到了点亮眼睛: 这个由美丽中国校友发起的公益项目,旨在解决中国农村地区孩子的视力健康教育问题,以及提升农村地区的视光能力。

(点亮眼睛项目)

然而,这个想要撬动大项目的团队,仅仅只有几个人而已。

很多人都觉得不可思议,为什么我总是做出这样的选择。

而我在想:好的大学是一个平台,庞大的支教团队是一个平台,500强又是一个平台,点亮眼睛也是一个平台......

之前的很多时候,我可能错误地把平台当成了自己的能力,然后给自己一种很牛气的错觉。

当我在大和小之间,选择了小,也就意味着选择了远离错觉。

Ⅲ. 一个人,要对着自己的内心招兵买马

从两年中驻守一所学校,到而今去到无数所学校;

从一座大山,到无数座大山;从学校到教育局,从医院到卫计局......

一个人,一张计划表,一个包,不是在出差,就是在出差的路上。

在这儿,我才鼓起勇气把每天的24个小时,用到了极致,极致到成了一种习惯。

工作是自由的,靠自己安排,但我总会每天给自己安排出一大堆事情来,然后用一个早上认认真真地做完。

时间是自由的,无人干涉,于是我开始自己整理一本又一本的书,然后用一个下午认认真真地做成思维导图。

生活也是自由的,独自一人,没有了饭局,没有了酒局,没有了那么多狂热的活动......于是我开始疯狂地跑步,开始在每个夜晚疯狂地读书。

只是想,当我见到一波又一波孩子的时候:哪怕只是一面,哪怕没有机会说一句话,我仍然可以靠着长久以来塑造的自我,带给他们满脸阳光。

Ⅳ. 是的,我是“老农”

这些年,时常是这样的状态:

凌晨两点的电脑前,一个人,两本书,几罐酒。

某天,我伸出双手直直地放在面前的桌上,低头看了很久,却又说不清自己在看什么。

这双小时候经常跟爷爷干农活的手,有点儿粗糙,有点儿憨厚。

也许,给自己取名“老农”,是对自然的钟情,也是对自己的另一种认知吧。

(我是“老农”)

当身边很多的兄弟挤进了北上广,挤进了大城市,挤进了他们所向往的世界;

在大家挤来挤去的时候,我却调了个头,回到了自己勾勒出的童话里。

总觉得自己更适合田野,更适合大山,甚至更适合去搬砖。